原文刊登于《中国哲学史》2024年第4期

李秋红

李秋红,哲学博士,北京大学哲学系博雅博士后。现为中国社会科学院大学哲学院讲师,研究方向为先秦两汉哲学。

摘 要:在思考一个充满差异性和偶然性但却有秩序、有条理的世界如何可能时,黄老道家发现了“理”的概念。“理”成为道物关系的中间项即“道-理-物”结构的形成又反过来影响和塑造了黄老道家对于事物秩序之来源和依据理解。对应于“理”的不同意义,道物关系表现出三种不同的秩序形态:(1)道以“理”划分事物的界线,规定了事物所占有的范围和位置;(2)道以“理”划定事物的行动路径,规定了行动的方式和时机;(3)道以“理”接通不同个体,规定了事物的伦理角色。这三者分别展现了道对于事物的存在状态、发展趋势和事物之间关系的规定,为理解黄老道家道物关系提供了新的视角。

关键词:黄老道家;道;理;秩序

事物秩序的来源和依据与实现的途径和方法是黄老道家的核心议题,黄老道家的道物关系学说也以此为主要内容。一般认为,黄老道家以“道”为最高准则,通过“名”和“法”来限制、判断并控制、管理万物。[1]这为理解黄老道家建构秩序的政治实践提供了关键信息。但不应忽视,“理”也是道的秩序形态之一种。以“理”为媒介,无形不可见的道呈现于万物中,成为可被经验把握的秩序和规范。这表明,“理”是道与物的中间项,并且此意义上的“理”在生成过程中先于名、法而出现;在认识过程中则是为事物命名、制法的前提。是故,相对于“名”和“法”,“理”更多地指向黄老道家秩序设想的抽象层面和理论层面。总的来说,“理”提供了解读黄老道家秩序原理的三个视角:(1)如果说道混沌不分的整体,那么“理”就作为界线划分了具体事物的位置和范围;(2)如果说道是终而复始的道路,那么“理”就作为特定路径规定了具体事物的行动方式;(3)如果说道是贯通于万物的共同准则,那么“理”就作为连接个体的通道规定了此物对彼物的伦理责任。可见,“理”不仅为理解黄老道家的道物关系提供了新的视角,更为说明从混沌到秩序的演化以及从杂多向有序的回归提供了线索。

一、“理”的发现:道之分与物之文

在解释老子思想时,韩非子在道物关系中插入了“理”这一中间项,可称得上是“理”在黄老道家思想中正式登场的标志。《韩非子·解老》说:

道者,万物之所然也,万理之所稽也。理者,成物之文也;道者,万物之所以成也。

韩非(约前280年-前233年)

后世人尊称其为“韩非子”或“韩子,著有《孤愤》《五蠹》《内储说》《外储说》《说林》《说难》等文章,后人收集其作品整理编纂成《韩非子》一书。

这段话为“道”“理”“物”三者的关系做出了界定。对于“道”而言,“万理”和“万物”都是“道”的下级概念,“道”与“理”、“道”与“物”都是一与多、总与分的关系。对于“物”而言,“道”和“理”都是上级概念,都是事物形成的关键因素。可见,“理”在道之下、物之上,是道物关系的中项。

所谓“理”,是指道在生成万物时呈现出的纹路和纹理(“成物之文”),其作用是划定被生成物的范围和界线。因此,带有形象思维色彩的“文”就被进一步抽象化为以“分”为内涵的“理”,“凡理者,方圆、短长、粗靡、坚脆之分也”(《韩非子·解老》)。这一系列互为反对的属性表明,“理”是使此物区别于此物的标志,起到在事物之间划定界线的作用。此外,“理”也可以用于标识事物自身的范围和界限,如《庄子·天地》的“物成生理,谓之形”,,就说明事物之“理”是事物的外形和轮廓,为事物划定了各自的空间界限,从而避免了事物相互交叠、渗透及因此导致的边界不清晰、位置不明确等问题。总之,有了“理”,事物就可以从混沌不分之道中显明自身,成为清晰可见且有独立占位的存在物,正是因此,“理”就抽象化为事物的规则和规范,比如“天循文以动,地循理以作者也”,就是说“天”和“地”是按照既定的规则来运行的(《鹖冠子·泰录》)。

其实,道家也曾尝试直接用道来回答事物规范和规律的来源问题,《庄子·知北游》中东郭子追问道“在”哪里,认为道必“期(于物)而后可”,实际上就是对道如何呈现其限定性的追问。再如,《凡物流形》的“故一,咀之有味,嚊之有臭,鼓之有声,近之可见,操之可抚”所谈论的也是“道”呈现于物并赋予事物以自身属性的问题。受稷下管子学派的影响,《吕氏春秋》尝试用“精气”来说明道的作用,“精气之集也,必有入也。集于羽鸟与为飞扬,集于走兽与为流行,集于珠玉与为精朗,集于树木与为茂长,集于圣人与为夐明。”(《尽数》)。

但是在道物关系语境中,道通常用以表述①整体性,典型表述有《黄帝四经·道原》的“盈四海之内,又包其外”,《淮南子·原道》的“包裹天地”等;②普遍性,典型表述有《管子·内业》的“普在民所”等;③同一性,典型表述有《黄帝四经·十大经·成法》的“一者,道其本也”,《管子·形势》的“道之所言者一也”等。然而,具体事物的秩序只能是建基于区分性、特殊性和差异性之上的。是故,要说明具体事物的秩序,道就势必要走向分化并落实在万物上。黄老道家设想了道的分解和分裂:“道术将为天下裂”(《庄子·天下》),“无形有分,名曰大孰”(《鹖冠子·环流》),“破碎道德之论”(《淮南子·要略》)。“理”的发现也正是道分裂和分解的结果:“一之解,察于天地;一之理,施于四海”(《黄帝四经·十大经·成法》);“一之理,施四海;一之解,际天地”(《淮南子·原道》)。

道分而理成观念也反映在生成论中。老子的“道生之”是以母子关系为原型来构想万物的生成,这一类型的生成论主要说明事物是如何从“无”到“有”的。黄老道家的生成论则可以概括为“道分之”或“一分之”,它把生成过程理解为从一到多、从同到异的分化过程,并探讨一个杂多、互殊、各异但有序的世界如何可能的问题,这就是黄老道家的“分物”说:

洞同天地,浑沌为朴,未造而成物,谓之太一。同出于一,所为各异,有鸟、有鱼、有兽,谓之分物。方以类别,物以群分,性命不同,皆形于有。隔而不通,分而为万物,莫能及宗。(《淮南子·诠言》)

《淮南子》中华书局出版

以此来看,道是万物“各异”和“不同”的根源,事物之“类”“群”的界限一经形成就被固定下来,不能打破,万物也就无法回到“未造而成物”时“同”和“一”的状态。这意味着多样性和差异性是宇宙生成的必然结果,也是形下世界的必然样态。这里虽然没有提到“理”的概念,但是正如上文所说,“理”标识了物之“分”,所以说道之“分物”实际上就是道之“理物”,是事物“以类别”“以群分”的原因和依据。总之,“理”是道的秩序形态,无形不可见的道在形下世界中以“理”的形式呈现出来,从而使万物能够在道的整体中形成界线、区分彼此从而有序共存。黄老道家在道物关系中发现了“理”的作用,同时,“理”的发现又反过来影响和塑造了黄老道家的道物关系学说,这尤其表现在“理”在求“治”方面发挥的效用上。下文所要谈论的,正是“理”的不同意义以及它如何塑造了黄老道家的道物关系。

二、标记界线的“理”:道如何划分万物

前面的论述已经表明,“理”最先就是作为区分事物的标记而进入道物关系学说的。“理”把万物从混沌、一体、同一、不分的状态划分成独立、互殊的部分。这种划分不仅是对事物存在状态的玄想,更是出于认识和治理的现实需要。

这种划分事物界线的观念与行政官僚系统的专业化,尤其是官僚职能的分工和分化相伴而生,可追溯到稷下道家的一些人物。比如《庄子·天下》篇记载宋钘、尹文的学说是“接万物以别宥为始”。高亨把“别宥”解释为“别域”,“别域者,划分万物之畛界,使不相侵犯也”。[2]可见,宋钘、尹文认为应对和管理万物,最先要做的事情就是划分界线,规定每一事物的范围、位置,界线划定了秩序也就确立起来了。用“域”来约束和管理事物,就是要避免和消除事物越界、移位等现象的出现。[3]之后,韩非子用“理”来表达事物的畛界,“物有理不可以相薄,物有理不可以相薄故理之为物之制。万物各异理,万物各异理而道尽。”(《韩非子·解老》)“制”有形式、式样的意思,并从中引申出约束、控制、制度等抽象义涵。“理”就像式样一般规定了事物的轮廓、大小、形状等,事物按照“理”从一体不分的状态(“道”)划分出来,从而使自身边界清晰,互不侵凌。每一事物都是从道中获得各自所占的位置的,因而道是所有事物的总体和总和。

“理”既表示呈现宇宙统一秩序的自然分界,也表示社会政治领域中存在的客观界线。《黄帝四经》就同时在这两种意义上使用“理”的概念分别用单下划线和波浪线标出):

循名究理之所之,是必为福,非必为灾。

审察名理终始,是谓究理(波浪线)。

故执道者之观于天下也,见正道循理(波浪线),能与曲直,能与终始。故能循名究理。

故唯执道者能虚静公正,乃见正道(波浪线),乃得名理之诚。(《经法·名理》)

《黄帝四经》马王堆汉墓出土帛书

“名”结合在一起的有“名理”和“循名究理”;与“道”结合在一起的是“正道循理”。此外,与“审察名理”相对的“究理”也应当视为与“道”相应的“理”;“正道”则是“见正道循理”的略语。前者表示人事领域中的界线,是认识的结果;后者则表示事物的自然分界,是认识的依据。

分析来看,“名理”偏重“名”,与“是非”“曲直”同义,是对事物价值、位置、状态的区分。“名”与“理”的结合点是“分”,“形名立,则黑白之分已”(《经法·道法》)的说法与“短长、大小、方圆、坚脆、轻重、白黑之谓理”(《韩非子·解老》)说法十分接近。并且,“理”又与“形”一样表示事物的外形和轮廓,故“名理”可看作“形名”变体。“道”“理”结合则表明“道”为“理”提供形上保障,使“理”具有“道”的权威。“执道者”在“虚静公正”的内在状态下才能把握到此“理”(或“道”),并以此“理”作为“名理”的依据和标准(“诚”)。“道理”不仅能静态地审察“名理”,还可以动态地审察“名理”的发展(“所之”),即事物在整个过程中(“终始”)是否始终遵循“名理”。

由上可知,“理”和“名”密切相关,但又有所区别。“名”和“理”都有标识事物界线的功能。但是,事物的“理”是道对事物的限定,在生成论中先于具体事物而出现,在逻辑上亦先于物而存在。因此,事物之“理”又可称为“天理”,如《庄子·养生主》的“依乎天理”。这说明“理”是事物本来具有、必然具有的东西。“名”则与人的认识活动(“见知之道”)有关,是根据事物的“形”来对事物命名的结果,《黄帝四经·称》有言,“有物将来,其形先之。建以其形,名以其名”,所以“名”在逻辑上后于事物出现。因此,“理”是命名与定名的标准和依据。这一思想在《鹖冠子·泰录》中表述为“故文者所以分物也,理者所以纪名也”,说明首先有了“文”和“理”所标记的界线,然后才能对事物加以区分和命名。

韩非子把“理”带入君主操控和约束臣下的统治术:

短长、大小、方圆、坚脆、轻重、白黑之谓理,理定而物易割也。……故欲成方圆而随其规矩,则万事之功形矣。(《韩非子·解老》)

这是把工人对器物的裁割类比于“圣人”对“万物”的治理。要发挥事物的功能(“功形”),就要使事物具备相应的品质(“成方圆”),因此裁割是必不可少的工序。虽然“裁割”带有强制性、破坏性的意味,但是圣人“裁割”万物并不是对事物的戕害,而是追求一种“不逆天理,不伤情性”的效果,这就要求操作者严格依循事物的边界(“随其规矩”)。这是一种符合事物自身本性的加工方式,是“守成理,因自然”的体现(《大体》)。可见,“理”通过标记界线的方式限制了操作者的行动,同时也保护了事物自身的特点。

“随其规矩”“不逆天理”和“守成理”是黄老道家因循思维的体现。不过,在《管子》中,因循表现为“静因之道”,即在行动之前“毋先物动,以观其则”;在事物到来之时以应和、配合为主,并不主动作为,“其应物也,若偶之”(《心术上》)。韩非子的因循论更突出了“理”的作用,一方面把“毋先物动”具体为“不先理动”,“先物行先理动之谓前识,前识者,无缘而忘意度也”(《韩非子·解老》);一方面把对“理”的静观(“观其则”)转变为利用“理”进行划分和分割(“割”)。知此,就不难理解为什么韩非子一方面认为统治者(“圣人”)处于“道”的层面,君主拥有至高无上、无可匹敌的政治地位和政治权力,“道无双”“明君贵独道之容”(《扬权》);一方面又认为圣人之道与万物之理是相配合、相统一的关系了:“凡道之情,不制不形,柔弱随时,与理相应。”(《韩非子·解老》)。“君臣不同道”主要是就社会等级来讲的,而道“与理相应”主要是就治理方式来讲的。

值得一提的是,“法”划定了行动的可与不可、结果的赏与罚等方面的界线,所以“法”也有“分”之义,《庄子·天下》就说“以法为分”。但是,“理”是万物各自不同的界线,如“万物殊理”(《庄子·则阳》)和“万物各异理”(《韩非子·解老》)所表明的那样,“理”指向差异和不同。“理”合乎本性和自然的界线,“法”则强调公共性、统一性、强制性,所以对于“理”,《管子·心术上》说“理因乎宜者也”,对于“法”则说“法者所以同出,不得不然者也,故杀僇禁诛以一之也”。统一的“法”不能发挥作用,可能造成“私理”的产生和泛滥,“君之置其仪也不一,则下之倍法而立私理者必多矣。”(《管子·法禁》)是故,在国家治理中,“理”必须客观化为“法”,并用“法”来确保“理”的公共性和客观性,如《尹文子·大道下》“圣法者,自理出也”,事物自身的界线(“理”)是制定“法”的前提和依据。

三、划定路径的“理”:道如何指导万物

“道”的本义是道路,“理”也有理路、纹路的意思。不过,道是终而复始,“转轮而无废”的道路(《淮南子·原道》),事物之“理”则是有起点和终点的道路。换言之,“理”是“道”中的特定阶段或特定片段,是道对事物所行之路的规范。

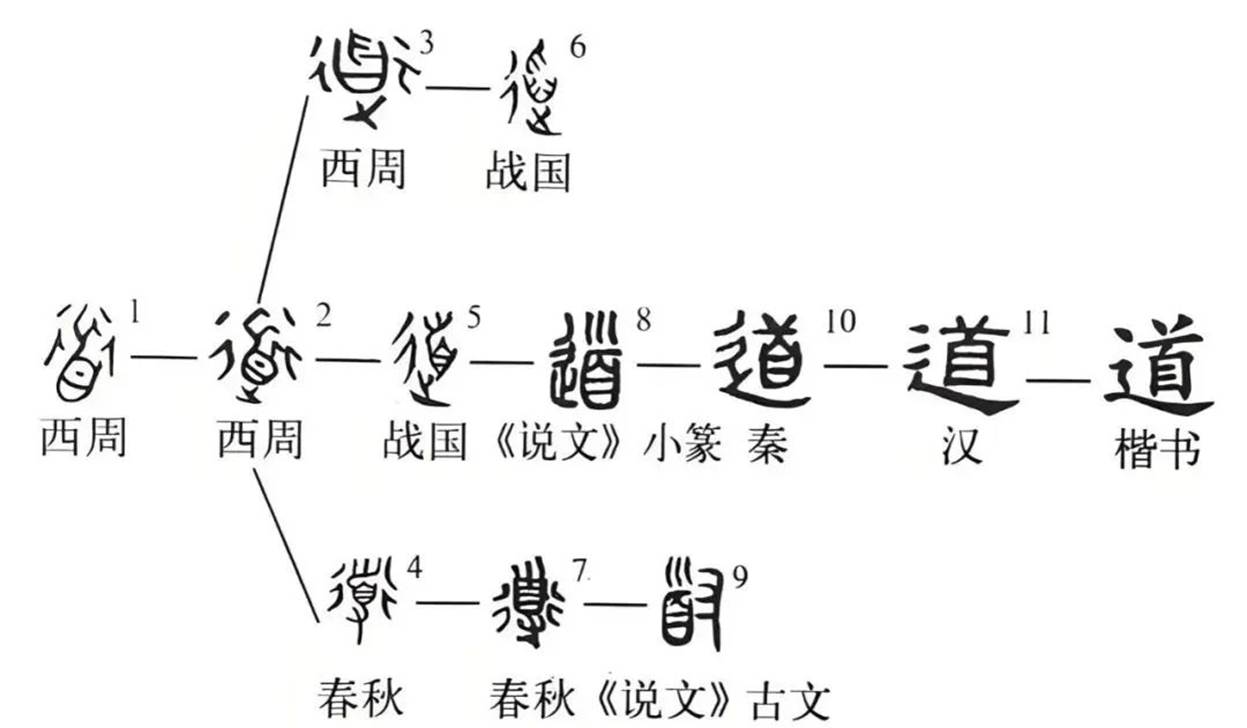

“道”的字形演变

黄老道家用“理”来描述事物与“道”重合的行动路径:“物各[合于道者],谓之理。理之所在,谓之[顺]。物有不合于道者,谓之失理。失理之所在,谓之逆。”(《黄帝四经·经法·论》)“理”生于“合”,“合于道”则为“理”,“不合于道”则“失理”。正如唐君毅所言,“有理之物……只在道上之一段落中存在者”“物依定理……行于此道之一段落”。[4]在政治语境中,君主是政治秩序的建构者和推行者,也就是人民行动轨迹的实际划定者:“别交正分之谓理,顺理而不失之谓道。道德定而民有轨矣”(《管子·君臣上》)。君主为社会成员的职位、等级等方面划定的界线叫做“理”,遵循自身界线而行动称为“道”。君主以“道德”莅民并为人民划定轨则。这里把道对事物行动的规范(“理”)比作行星轨道以显示“理”确定性、强制性、约束性的特征。

正如“理之所在,谓之[顺]”“失理之所在,谓之逆”所展现的那样,事物的行动路径与“顺”“逆”直接相关。按照一般的理解,“顺”是符合道的规范的行动,“逆”是违背道的规范的行动,但《黄帝四经·经法·四度》中却说“逆顺同道而异理”,这是为什么呢?要对此做出回答,就要说明“顺”“逆”的含义。在《黄帝四经》中,逆顺是指在道的循环运动中走向正面和走向反面两个阶段。《经法·四度》篇说“极而反,盛而衰,天地之道也,人之理也”,就是说天地和人都是到达某一个极点就开始返回,兴盛到极致就开始走向衰落。道家把道想象为终而复始、不断循环的环路,《黄帝四经》也常言“天道环周”“天稽环周”“天有环刑”等(《十大经·姓争》《称》)。顺逆就是在圆环状的道路中以“极”为分界点的,行动的不同方向和不同阶段。朝向“极”的是顺向的行动,事物顺此路径使自己生长和壮大;越过“极”的是逆向的行动,事物顺此路径走向衰杀和消亡,是故《黄帝四经》说“六顺六逆乃存亡兴坏之分也”(《经法·六分》)。这就表明,黄老道家并不认为道的作用方式是一味促进事物的生长,而是有赢有缩,有生有杀,使事物不断更新、循环。依此看来,“逆”和“顺”就与“生”和“杀”一样都是道的一部分,但是他们在道中所处的位置、所走向的终点是不同的。所以说“逆顺同道而异理”。

根据“逆顺同道而异理”的道理,当事物出现“失理”的现象时统治者不需要过度干预,只要等待天道施加惩罚即可,就是《经法·论约》说的“不有人戮,必有天刑”。因为“失理”的行动走向道“杀”与“刑”的一方,最终也就会走向消亡和覆灭。一个具体事例是,蚩尤“骄溢阴谋”,为害作乱,黄帝询问太山稽应当如何应对。太山稽回答说,黄帝只需要“正以待天,静以须人”即可。甚至还可以不断充盈蚩尤的欲望、增强他的势力(“因其事,盈其志,拊其力”),使他更加肆无忌惮、猖獗妄为,让他在逆于道的道路上越走越远(“遂是其逆”),坏事做尽,这样他就会自行走向灭亡。

《黄帝四经》以天道为人事行动的准则,依赖天道对人事的调节作用。《管子》则认为人必须经过思虑谋划才能选择正确的行动路径:

慎观终始,审察事理。事有先易而后难者,有始不足见而终不可及者,此常利之所以不举,事之所以困者也……是故,明君审察事理,慎观终始,为必知其所成,成必知其所用,用必知其所利害;为而不知所成,成而不知所用,用而不知所利害,谓之妄举;妄举者,其事不成,其功不立。(《管子·版法解》)

这是说事情在不同阶段有不同特征,如果因为事情刚发生的时候容易应对或者可能产生的影响微不足到就轻视它,那么简单的事情也会变得困难,微不足道的事情也可能产生超出人的控制范围的巨大影响,所以人在行事时必须仔细审察行动的“先”“后”“终”“始”,保证行动的每个阶段都在正确的路径上展开,这就叫做“审察事理”。“审察事理”的标准是行动的目的、功用和价值(“成”“用”“利害”)。如果做一件事情而不知道要起到什么作用,能起作用而不知道会发挥怎样的效果,那就叫做“妄举”。可见,《管子》就把目光从天道转移到了人事,把人的需求作为规划“理”的标准。

韩非子以“道”为事物之“理”的超越基础,把事物之有“理”作为谋划的前提。《解老》篇说“所谓大丈夫者,谓其智之大也……必缘理不径绝也”,这里把“径”“绝”两种行动方式作为“缘理”的反面。“径”指在陆地上不沿着路走,“绝”指在河流中夸水横渡,与之相比,“理”作为事物应行之路的意味就很明显了。老子说的“大丈夫”是“无为而无以为”的大德之人,而韩非子则把“大丈夫”解释为具有高超智慧,能够“缘理”而行的人,从而突出了“理”对于事功的意义。韩非子坚信“理”对于行动的指导意义,认为“得事理则必成功”“夫缘道理以从事者无不能成”。那些不遵循道理妄自行动的人,只是因为不了解这样做的后果而已。如果知道遵循道理必得福,不遵循道理必遭祸,那么就选择正确的行动路径了:“众人之轻弃道理而易妄举动者,不知其祸福之深大而道阔远若是也”(《韩非子·解老》)。

四、接通彼此的“理”:道如何统一万物

道路意义上的“理”除了用来说明事物的发展路径以外,还可以用来说明对于道路两端的事物的连通和接通。在治国实践中,社会各个部门的彼此相通尤其重要。因为只有如此,由“道”所代表的公共意志和公共秩序才能传递下去并贯彻于不同分工、不同角色的社会成员之间,使社会成为统一的共同体。

以“通”释“理”是以“通”释“道”观念的延伸。在道家思想中,“道通”是指道能贯通一切事物、打破分隔以及道的运行畅通无阻。如“道通为一”(《庄子·大宗师》),“道者,通物者也”(《鹖冠子·能天》)是说道贯通一切事物;“通鬲谓之道”(《鹖冠子·天权》)是说道能够打通事物之间的分隔;“圜周复杂,无所稽留,故曰天道圜”(《吕氏春秋·圜道》)是说道的运行顺畅且没有滞碍。

如上所论,“理”可以视为道的特定片段,是构成道的一部分,因此,理通才能道通,二者的意义是一致的。比如,“通于可不(否)利害之理”(《管子·宙合》)和“通于荣辱之理”(《淮南子·俶真》)谈论的都是价值层面的”“理”。从物的层面来看,“可否”“利害”“荣辱”应当是有确定性和限定性的;从道的层面来看,这种区分和限定才是相对的。故“通……之理”的主语是圣人或体道者,是以道观之的结果。再如,“国有亡主,世无废道;人有困穷,而理无不通。”(《淮南子·主术》)这里“道”和“理”同位并举。所谓“通”是指道和理能够贯通过去、现在和将来,具有超时间性。所以“无不通”之“理”显然具有形上的性格,应视为道或道之理。

政治意义上的“理”是指社会成员之间以责任为基础的双向关系,其中最典型的就是上对下的统治与下对上的服从,如《管子》所说的“以人役上,以力役明,以刑役心,此物之理也。”(《君臣下》)相应的,“理通”就是指社会关系的畅通:“将用民能者,则授官不可不审也。授官不审,则民闲其治;则民闲其治,则理不上通;理不上通,则下怨其上;下怨其上,则令不行矣。”(《管子·权修》)这是说君主要命令民众,使民众服从,就要恰当任用官员,否则人民就不愿接受官员的管理,人民的意志、欲求和想法也不能传达给君主。这样一来,人民就会对君主产生怨怼之心,那么也就不会服从君主的命令了。可见,官员是君主和人民之间的通路,是各类信息上传和下达的中枢。所以“授官”是确保社会关系通畅的重要因素之一。

虽然理的“上通”对于社会秩序而言举足轻重,但黄老道家最重视的是理的“下通”。因为君主是社会秩序之“理”的生成者和推行者:“天下无一贵,则理无由通,通理以为天下也。”(《慎子·威德》)如果不设立一个至高至贵的统治者,那么就没有一个使“理”通行于天下的人。“通理”并不是把统治者的意志强加给人民,而是为了使天下安定和有序。所以《慎子》紧接着说“故立天子以为天下,非立天下以为天子也”。《吕氏春秋·慎势》被认为是慎子学派的作品,[5]该篇认为君主维系其至高至尊之势的方式是“封建”“定分”,即将国家划分成更小、更易于管理的部分,并且还要确保共同的政治秩序贯通于各个部分,故言“理通,君道也”。可以看出,“理通”是公共秩序(“道”)形成的象征。黄老道家有时也把政治结构中的上下关系转变为心物、人我的内外关系,这时,理通就被界定为以君主为起点和中心点的,君心民意之间的由内而外的相通:

君之在国都也,若心之在身体也。道德定于上,则百姓化于下矣。戒心形于内,则容貌动于外矣。正(通“政”)也者,所以明其德。知(语助词,后同)得诸己,知得诸民,从其理也。(《管子·君臣下》)

管子卷十一 唐司空房玄龄注

以上论述中,“理”充当着接通“内”与“外”,“己”与“民”,“身”与“国”,“心”与万物之间的角色。根据《管子》的说法,正如内在状态会显现于身体并主导身体的变化一样,上位者的德也能施加于百姓并起到教化百姓的作用。由于从“上”到“下”和从“内”到“外”的“理”是一致的,所以君主“从其理”,就能使其德既能影响和变化自己的身体(“得诸己”),也能影响和变化百姓(“得诸民”)。所以,君主的身心修炼而非法律、刑罚等外在规范手段是政治秩序形成的基础和保障。从这一意义上来说,政治治理(“政”)实质上就是彰显君主的内在之德(“明其德”)。

《管子》这种以治身为本,治国为末,身治则国治的观念在其他黄老道家文本中也很常见。《论六家要旨》在总结黄老道家思维特征时就说,“神者生之本也,形者生之具也。不先定其神[形],而曰‘我有以治天下’,何由哉?”不过,《吕氏春秋》第一次用“理”来定位这种身国关系,“夫治身与治国,一理之术也。”(《吕氏春秋·审分》)这就表明身和国是同一条路径(“一理”)的两端,所以共享同样的治理方法(“术”)。展开来讲,身国关系表现为“以身为家,以家为国,以国为天下。此四者,异位同本。故圣人之事,广之则极宇宙、穷日月,约之则无出乎身者也。”(《吕氏春秋·执一》)据此,我们可以把政治治理想象成一个以“身”为圆心、以“理”为半径的圆,随着“理”的向外延长,治理的范围依次覆盖家、国、天下。所以圣人的治理覆盖宇宙万物,可以说是极其广大;但宇宙万物都是以身为始、为本的,也可以说是极其简约。但这正表明“理”是接通君民关系、身物关系的重要线索。

以上论述表明,黄老道家对道物关系的思考主要是围绕着事物秩序的来源和依据问题展开的,而“理”的出现与“道-理-物”结构的形成使作为超越秩序和总体秩序的道对于事物有了具体的和可经验的规定。即:(1)对于事物范围、分位的规定;(2)对于事物行动方式、时机的规定;以及(3)对于事物对其他事物责任的规定。

参考文献

[1]请参见曹峰:《中国古代“名”的政治思想研究》,上海古籍出版社2017年版;王中江:《秩序、制度与贤能——黄老学为什么反智的一个内在追寻》,载于《根源、制度与秩序:从老子到黄老》,中国人民大学出版社2018年版,第230-284页;王中江:《黄老学的法哲学原理、公共性和法律共同体思想——为什么是“道”和“法”的统治》,载于《简帛文明与古代思想世界》,北京大学出版社2011年版,第427-470页等。

[2]高亨:《〈庄子·天下篇〉笺证》,见张丰乾编:《〈庄子·天下篇〉注疏四种》,华夏出版社,2016年版,第193—194页。

[3]关于“别宥”的研究,参见王中江:《“别宥”辨正:检证于尹文的“别形名”学说》,《北京大学学报(哲学社会科学版)》2021年第2期。

[4]唐君毅:《中国哲学原论·原道篇》上,中国社会科学出版社2014年重印版,第235页。

[5]王范之:《〈吕氏春秋〉研究》,内蒙古大学出版社1993年版,第163页。