我的父亲曾在西藏支教三年,高原缺氧导致的健康问题、屋子里摆满的氧气瓶和制氧机,还有他出发时对我讲的 “教育是不计回报的守望” 这句话,从小就在我心里种下了支教的种子。本科时我第一次报名支教保研,却因教学经验不足落选。父亲却又对我说:“支教不是抢着站上舞台,而是学会在幕后修路。” 这句话让我在研究生阶段再次出发,成为了支教团中的一员,期待用另一种方式续写父辈的故事。

在图书室登记借阅记录

初到支教地,由于这边的协调安排,我没能获得站上讲台的机会,而是被分配到图书室协助管理。那时,说不失落是假的。看着队友在教室试讲,我每天在书架间整理旧书,手动输入借阅记录 —— 孩子们借书要手写姓名,管理员老师每天要花 1 个小时来输入这些,常因笔误记错信息。更不用说每学期的图书漂流,几千册书要手动一本一本来录入。直到某天我盯着堆满书本和借阅卡的办公桌,突然想起父亲所说的那句话。我想,既然不能够站上讲台,那么我能不能用别的方法“修一条路”?

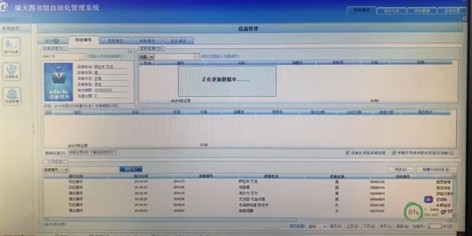

于是我开始为图书室开发自动化借阅系统。从系统中提取和筛选所需要的数据,并通过Python实现鼠标的自动点击和输入。不仅班级的图书借阅能够通过这种方法优化,最繁琐的图书漂流活动只要找出需要的书籍,不再需要人工手动输入,程序会帮我们做完一切。有了程序以后,几千本图书的登记时间从几天压缩到了两个小时。当图书室的管理员老师看着全自动的程序对我说“你一定要把这个东西留下来。”时,我想,这也是修成了一条路吧?

正在自动化运行的程序

在图书室凑齐《哈利波特》全集交给满怀期待的孩子时,在系统里为每个班级登记图书角借阅记录时,甚至用 Python 做“自动借还”工具时,我逐渐明白:父亲用脚步丈量高原,我用代码连接书海,形式不同,初心一致。教育从不是单行道,有人主讲,有人铺路,而我在扫码的 “嘀嗒” 声里,在修补书页的胶水中,在孩子们画给我的 “扫码小人” 涂鸦里,找到了属于自己的支教坐标 —— 不是站上讲台才叫奉献,看见需求、解决问题,便是最好的担当。

作为支教 “二代”,这段经历让我懂得:传承不是复制,而是在时代的语境里找到自己的表达方式。当代码化作知识流通的桥梁,当耐心成为教育细节的注脚,那些曾以为的 “错位”,最终都成了破局的钥匙。就像父亲当年在雪山下点亮的灯,如今我在图书室的方寸之间,也用自己的方式,为孩子们的阅读之路亮起了一盏温暖的小灯 —— 这,就是属于我的支教故事,也是我理解的教育模样。